台州临海80岁老人写博客10年 出版30万字自选集

2015-08-31 09:46

来源:台州晚报

作者:浙江出版网

他是最早一批在互联网上“吃螃蟹”的人,还有不少“粉丝”。最近,他将10多年来在网上发表的文章整理出书,自冠其名为《叶久能自选集》。

他是最早一批在互联网上“吃螃蟹”的人,还有不少“粉丝”。最近,他将10多年来在网上发表的文章整理出书,自冠其名为《叶久能自选集》。

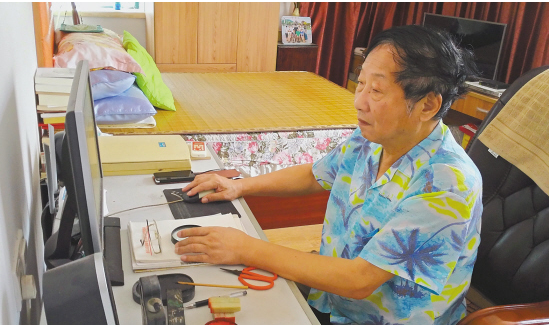

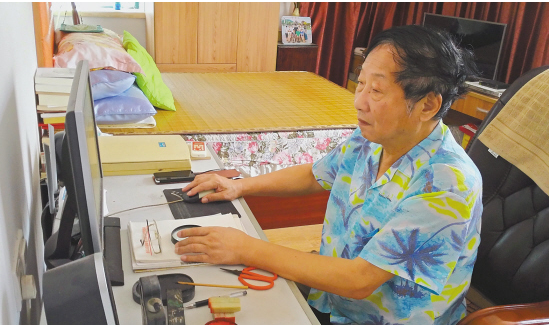

新浪博主“深山绿客”,真名叶久能,生于1936年,已80岁高龄,却喜欢站在互联网的潮流前沿——相比现在每天离不开互联网的年轻人,叶久能更早地接触了网络。打个不算恰当的比方:十几年前,许多80后90后张着嘴面对屏幕上的“OICQ”,尝试在网络上与陌生人聊天时,叶久能就已在论坛上码字,还培养了不少“粉丝”。

最近,叶老先生将自己十多年来在网上发表的文章一整理,嘿!整出一部洋洋洒洒30万字的书,如今已出版问世,自冠其名为《叶久能自选集》。

粉丝们都不信博主是古稀老人

叶老现居临海洪池路,他的卧室布置得非常简单,床头摆一台电脑,键盘边搁着个小米手机,此外,就是窗边茶几上的书画报刊。退休后的生活简单安逸,叶老每日除了出门遛遛腿脚,便是在家与网络、文字这些感兴趣的东西为伴。

说到网络,这几乎是叶老晚年的最大乐趣所在。网络不是年轻人的天下吗?叶老说,并不是这样的。这里有两件事可以说明,一是早在20多年前,叶老还没退休的时候,就去青岛专门培训过计算机知识,当时所在单位的第一本计算机操作手册,就是他编的;二是2005年新浪网开通博客,叶老就注册了账号,玩得挺嗨。

以“深山绿客”作网名,叶老时不时在博客上敲下一些文章,爱讲啥讲啥,什么时事评论、杂文轶事、民俗风情都不少。写着写着,就陆续有粉丝慕名关注,其中不少好奇的粉丝就@叶老互动起来。

叶老不扮嫩,说自己是70多岁的老头子,粉丝们不信:啥?70多岁还能天天写博客?

不信?叶老拨弄摄像头自拍了几张照片,传到博客上。有图有真相,人家还不信,谁知道是不是网上找来的照片糊弄粉丝呢?

叶老无奈,只能用文章来证明自己。从自己小时候在鲁迅读过的“三味书屋”那些见闻轶事(叶老祖籍在绍兴),到见证日本侵略军侵占绍兴城,再由绍兴的历史文化写到自己的第二故乡临海,粉丝们终于不再怀疑,因为只有亲身经历,才能描述出这样精彩的历史细节。

只上过三年半学,靠自学成才

这么个见多识广的博客写手,或许有人会问,叶老是哪个名牌大学中文系的高材生吗?叶老摇摇头,自己的正经学历,算起来也就是小学三年半。小时候,叶老在绍兴上的是一所西式学堂,但因家道中落,念了3年半就没读下去。

虽然没有正经的学历包装,叶老却对啥都感兴趣,许多东西都是自学成才。他老伴在一旁打趣道:“他呀,看上啥都会钻进去研究,非要鼓捣出什么名堂来。”

叶老的本业是印刷厂专业技术工人,靠技术就能挣饭吃,但他却喜欢折腾,在本职之外的“旁门左道”上甚至比一些专业人员还要专业。

叶老年轻时,还是一名出色的钳工;在上班之外,还给职工业余学校的工人上课,当时的台州中学教啥他也教啥;叶老会拉小提琴,会“锯二胡”,在上世纪六七十年代,还导演过大型歌剧,演出过6场;在老伴眼里,他还是个不错的厨师,烧得一手好菜;家里水电管路的修修补补,都应付得过来;网络上文章发表多了,还被绍兴、台州两地的门户网站多次评为“十佳网民”;此外,叶老写的这本《叶久能自选集》的印章,还是他自己刻的。

叶老说,无师自通的秘诀并非仅靠天赋,主要还是自己花了不少心力。以往身边有亲戚朋友的孩子从学校毕业时,不要的课本书籍,叶老都照单全收,自个儿慢慢琢磨,吃不透的就问别人。

认真严谨做学问,文章给人新奇感

叶老整理这本自选集时,眼目已经不算清明,电脑液晶屏幕上的字体,也都调成了大号,加之书中时间跨度长,许多片段都没有了参考资料,因此大多只能靠记忆。幸运的是,叶老在记忆上又有些特长。

叶老跟记者讲了个故事。

自己6岁时,已经做了童工,到夜里归家,父亲便给自己讲故事。有次说到战国时齐国的孟尝君,养了食客三千,分上中下三等。下等食客供应素菜,中等食客有鱼吃,上等食客才有肉。有个姓冯的下等食客就敲着剑唱,“长铗归来,食无鱼也”,后来其才华被孟尝君发掘并重用。后来文革时期读《史记》,看到这个故事,才发现原文是“长铗归来乎,食无鱼”,隔了几十年,才发现当时父亲说的有出入。为此,叶老研究一番,最后发现父亲说的也不能算错,两者的差别,在于秦汉古文和明清古文的风格不同。

老人家的本意,是想证明自己的记忆并没随着年龄衰退,但记者从中体会到更多的信息,是叶老对于做学问的认真和严谨。虽然涉猎的行当范围广,但叶老对于自己所喜爱的每一门活计,都投入了相当多的时间精力去学习研究,并非买根登山杖,就敢称驴友的门外汉。

采访时,记者粗略翻了几页《叶久能自选集》,便觉妙趣横生。里头的文章,不算“正经”,大段大段的口语白话,一点儿不像一个老者对后辈、老师对学生谆谆教导的语气,而是一种老友间呷茶闲话的味道。或许在网络上“冒泡”的时间多了,叶老的书中不乏戏谑调侃,“呵呵”等年轻人打趣的词儿也不绝于耳,陈年的历史积淀和新潮的书面表达这么一结合,给人一种新奇的味道。

“下来世,争取多读点书,把水平提高提高”

对于网上那些事儿,叶老有着自己的套路:到门户网站看官方报道,到博客上看民间言论。并且相对于充斥网络的“愤青”和“键盘侠”,老人一旦发表评论,绝对要有自己独特的立场和观点。“治一种病的药可能有专门的疗效,但那些号称治百病的药,基本就是骗子。”老人乐呵地和记者分享他的处世哲学。

虽然也爱书法,但叶老的这部书,从文章到序言都是用键盘敲出来的,没有年轻人的手指灵便,叶老一分钟还能打三四十个字。

虽然岁数差了半个世纪,叶老还是很乐于和记者交流,说话直来直去,从不服老。“下来世,我争取再多读点书,把水平提高提高”,唯有这句在自选集后记中写的话,似有几分“夕阳无限好,只是近黄昏”的感慨。